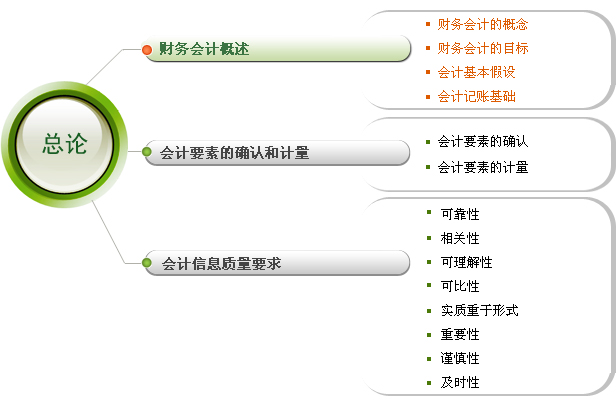

| 学习内容 >> 第一章 >> 第一节 财务会计概述 |

|

1.财务会计的定义 财务会计是现代会计的一个重要分支,是以会计准则和会计制度为指导,采用一定的程序和方法,对企业经济活动进行反映和监督,旨在为有关方面提供会计信息的对外报告会计。 2.会计信息系统的内容

3.会计提供信息的媒介

4.会计信息的使用者

向财务报告使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量有关的会计信息,反映企业管理层受托责任的履行情况,有助于财务报告使用者作出经济决策。 财务会计的作用:

|

会计还是基本前提又称的基本假设是会计工作的必要前提,是人们在长期的会计实践中,根据客观的正常情况或变化趋势形成的对会计核算对象及经济环境的最合乎情理的判断。 1.会计主体 又称会计实体、会计个体,是指会计信息所反映的特定单位或者组织。会计主体假设为会计核算明确了空间范围。 注意:会计主体不同于法律主体。法律主体应该是会计主体,会计主体不一定是法律主体。 2.持续经营 持续经营是指会计主体的经营活动将继续下去,在可预见的将来,会计主体不会面临破产或进行清算。持续经营假设明确了会计工作的时间范围,为企业会计核算程序和方法的稳定提供了前提。 在持续经营的前提下,会计主体拥有的资产将在正常的经营过程中被耗费或出售,所承担的债务将按照既定的合约条件清偿。按照这一会计核算前提,会计主体对其取得的资产,如机器设备、房屋建筑物、商品存货,可选择按历史成本计价;也可以划分会计期间,按照权责发生制对固定资产、无形资产的取得成本和长期待摊费用等进行分摊,计入各个会计期间和相关产品成本。 3.会计分期

4.货币计量 以货币作为计量尺度,计量、记录会计主体的经济活动,并将其转化为统一的以货币表现的会计信息。 我国《企业会计准则》规定:企业的会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的企业,可以选定其中一种货币作为记账本位币,但是编报的会计报表应当折算为人民币反映。境外企业向国内有关部门编报的会计报表,应当折算为人民币反映。

企业会计准则规定,会计核算应当以权责发生制为基础。 权责发生制又称应计制。权责发生制要求企业以权利和责任是否发生作为确认收入与费用的依据。凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,不论款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项已在当期收付,也不应当作为当期的收入和费用。 权责发生制的使用,会产生预收收入、应收收入、预付费用、应付费用和固定资产折旧等问题。由此而产生诸如应计、递延、摊销等一系列会计处理方法。 |